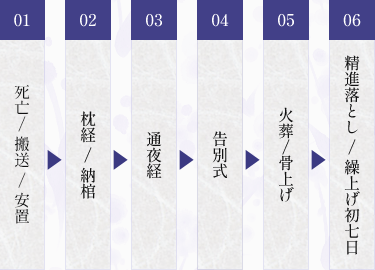

ご葬儀までの流れ

ご葬儀までの流れ

01 死亡 / 搬送 / 安置

死亡

■ 医師が死亡を確認したら、死亡診断書が発行されます。

■ 看護士・ヘルパーさんなどが、ご遺体を清拭してくれます。

(着せたいお召し物があれば、その時にお着替えができるところもあります。)

■ ご遺体を自宅・ホールのどちらに安置するのか決め、搬送依頼をします。

※ まずは慌てずに弊社へお電話ください。

スタッフが状況をお伺いして、お亡くなりになった方のご搬送の準備をいたします。

搬送

■24時間いつでも専用車両にてお迎えにまいります。

■ ご入院・ご入所されていた施設から”死亡診断書” が発行されますので、そちらをお持ちいただいてご搬送となります。

基本的にはご家族様に搬送車へご乗車していただきますが、ご乗車されない場合は、弊社運転手へ死亡診断書をお渡しいただきます。

安置

■ ご希望の場所へご安置いたします。

■ ご自宅安置の場合、敷き布団・掛布団・シーツなどご用意ください。

お布団がない場合は弊社でご用意いたします。

■ 安置後、死亡届をご家族様にご記入していただきます。

※ ご自宅へお帰りになる方もいらっしゃいますが、近年ではホールへ安置する方も増えておりますので、ご逝去されてから急いでご安置する場所の準備をされなくても大丈夫です。

ホールにご安置の場合は、弊社にてお布団をご用意いたします。

02 枕経 / 納棺

枕経

■ 仏式の場合 → 枕飾りをセット(弊社が用意します)し、僧侶が読経し、ご家族様・ご親族様がお参りします。

■ 神式の場合 → 末期の水にてお別れをし、ご家族・ご親族様がお参りをします。

※ 安置後、日時・喪主・通夜・葬儀・会場などのお打ち合わせをさせていただきます。

※ 区役所へのお手続きは弊社にて代行させていただきます。

納棺

■ この世からあの世への旅支度として湯灌を行い、納棺をいたします。

湯灌の時には、お身体に傷等がないかの確認をし、経帷子(仏衣・神衣)へお着替えやお化粧、ヘアセットをします。生前愛用されていた洋服や着物などにお着替えすることもできます。

納棺はご家族様や親しいご友人様にお手伝いしていただきます。

■ 副葬品のご希望がある場合は、ご利用の斎場にご相談ください。

03 通夜経

■お通夜では、親しい方が故人様との別れを惜しみつつ、最後の夜を過ごすための場です。

■ 近年では、ご友人・会社関係などのご親族以外の方はお通夜にて故人とお別れをする方が増え、葬儀は近親者で執り行う形が多い傾向です。

■仏式の場合は、僧侶の読経後焼香を行います。

■ 神式の場合は、 遷霊祭という”御霊移しの儀”を行い、祝詞をあげます。

■ キリスト教の場合は、前夜式と呼ばれ拝礼が執り行われます。

(カトリック・プロテスタント共に、派手な振る舞いは避ける傾向にあります。)

04 告別式

■ 葬儀・告別式は、ご遺族・ご親族様や一般参列者の方が故人様のご冥福を祈り死者を葬るための儀式であり、故人様との最後のお別れをする式典のことです。

■ 式終了後、故人様とお別れをし、ご出棺となります。

ご遺族・ご親族様は、霊枢車と共にバス・自家用車にご乗車し、火葬場に向かいます。

05 火葬/骨上げ

火葬

■ 火葬場に到着後、火葬炉の前にてお経や祝詞を唱え、茶毘(だび)にふします。

火葬時間は、約1時間~1時間半くらいで各火葬場により異なります。

火葬中はお食事を召し上がりつつ、控室でお待ちいただきます。

※ お食事・お飲物は弊社にてご用意いたします。

骨上げ

■ 荼毘にふしたあと、ご遺族・ご親族様で遺骨を拾い、骨壺に収めます。

骨上げ(こつあげ)や拾骨/収骨 (しゅうこつ)とも言います。

■ 拾骨は竹と木の1本ずつで行うところや、竹2本・木2本で行うところがあります。

拾骨は故人をこの世からあの世へ渡してあげる 「三途の川」の渡しからきていると言われています。(部分拾骨と全部拾骨があります。)

05 精進落とし / 繰上げ初七日

精進落とし

■ 火葬後、または葬儀の終了後に設ける宴席を一般に「精進落とし」と言います。

地方によっていろいろな呼ばれ方があるそうです。

近年では会食を行わず、お持ち帰り料理を提供しております。

繰り上げ初七日

■ 三日目法要や初七日法要、神式の十日祭を、参列者の都合などを考慮し、葬儀当日に繰り上げて行うのが一般的となっております。

葬儀後のサポートもお任せください!

葬儀を終えられて最初に⾏う法要が仏事では「四十九日」神道では「五十日祭」となるケースがあります。

この日を境に「忌明け」となる儀式です。

「あさひ」ではご葬儀をご利用いただいたお客様に、法要の会場として「和室」をご利用いただいております。

その他、「仏壇・墓石・遺品整理」についてのご相談も承っております。